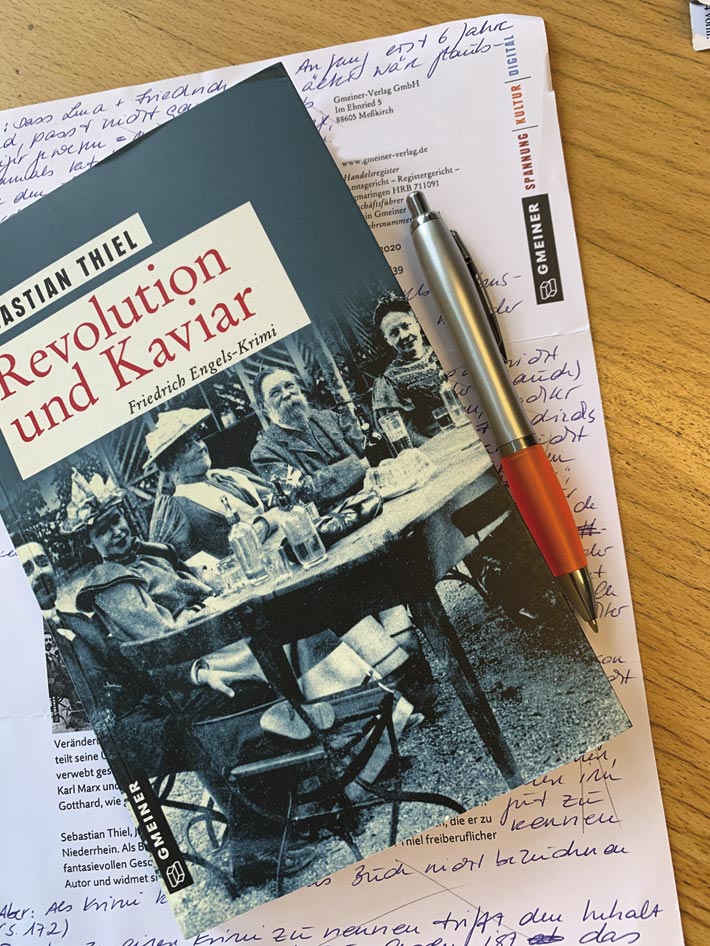

Ein Krimi?

Nein, ein Krimi ist „Revolution und Kaviar“ von Sebastian Thiele eigentlich nicht, aber ein Buch zum Friedrich-Engels-Jahr, das sich gut lesen lässt

Sebastian Thiel wählt für sein Buch über Friedrich Engels einen guten Dreh, der den Leserinnen und Lesern den Revolutionär und Geschäftsmann zwar nahebringt, ohne ihn zu genau darzustellen: Im Mittelpunkt des Buches stehen neben Engels nämlich auch Lene und Gotthard, zwei Geschwisterkinder, die ihn ihr Leben lang begleiten werden. Durch sie erfahren die Lesenden viel über Engels, ohne dass der Autor zu viel dazudichten müsste.

Die Handlung des Buches hält sich dabei an den Lebensweg Engels‘: Von Barmen aus geht es für alle drei nach Bremen, zum Militärdienst nach Berlin und schließlich nach England. Zwischendurch lernt zumindest Lene auch Karl Marx als Redakteur der Rheinischen Zeitung in Köln kennen.

Über die Geschwister wird auch der Zwiespalt Engels‘ deutlich, der selbst Fabrikant ist, die Ausbeutung der Arbeiter, die er anprangert, aber im eigenen Unternehmen nicht verhindert. Gotthard vertritt ganz die Seite der Unternehmer, die Angst vor den neuen Theorien haben, Lene erkennt schon früh, welche Auswirkungen die Ausbeutung haben, und kämpft im Laufe ihres Leben immer mehr dagegen an – deutlich mehr als der Lebemann Engels.

Kommen wir zur Kritik: Zu Beginn des Buches sind alle drei Protagonisten sechs Jahre alt, was nicht ganz zu dem passt, wie sie agieren. Andererseits gab es damals tatsächlich Sechsjährige, die in den Fabriken, die in dem Buch nicht nur der Familie von Engels, sondern auch von Lene und Gotthard gehören, arbeiten mussten. Dass man – mit den heutigen Sechsjährigen im Kopf – dabei stutzig wird, ist vielleicht vom Autor auch genau so gedacht.

Und ein Krimi, wie das Buch im Untertitel unterschrieben ist, ist es auch eher nicht. Es ist zwar spannend zu lesen, aber der winzige Kriminalfall ist schon fast aufgeklärt, bevor er beginnt und auch insgesamt nur eine Randerscheinung. Das weckt Erwartungen, die das Buch nicht erfüllen kann. Und dann ist da noch etwas, was Wuppertaler das Gruseln lehrt: Der Autor spricht an einigen Stellen vom „Barmener“. Schrecklich – da hätte man lieber noch einmal nachfragen sollen.

Silke Nasemann

Foto: NAS